陈振华——全球顶级艺术家推荐

墨海行舟:陈振华的艺术人生志

序章 山根海脉

1960 年代的抚顺,煤烟与松涛缠绵。陈振华诞生在这座东北工业城,血管里却奔涌着齐鲁文脉 —— 祖籍山东临朐,那是朐山含黛、弥水鸣琴的文化故地,先祖的翰墨余韵,似隐形的墨线,在他童年的宣纸上洇开。

幼年的陈振华常伏在抚顺的河岸,看浑河携着黑山白水的气魄东去,暮色里烟囱的剪影与远山重叠,他用树枝在冻土上画起伏的轮廓。彼时文革余波未消,文化馆的玻璃窗后,《芥子园画谱》的残页在风中颤动,像一颗沉睡的种子,等待春潮。

第一章 京华问道(1993)

1993 年的北京,艺术浪潮正冲破旧茧。陈振华背着画具挤上绿皮火车,奔赴 “山水创作研究班”。总校的画室里,王文芳的焦墨如刀刻太行,纵岩夫的泼彩似云卷巫峡,两位先生的教诲如晨钟:“山水非摹形,要写魂!”

某个暮春午后,画室闯进一位长者 ——宋雨桂。他指着陈振华未竟的《溪山雨霁》,指尖在纸面游走:“墨色要藏气,留白处该是云在呼吸。” 大师的点拨如惊雷破云,陈振华顿悟:山水是天地与心性的合鸣。

那夜,他在宣武门的路灯下速写,宣纸裹着夜风,记下北京的月光与乡愁。

第二章 红色印记(2014)

2013 年深冬,一通电话惊醒了画室的宁静:“纪念毛泽东诞辰 120 周年展,邀您创作《转战陕北》。” 陈振华翻开《红星照耀中国》,凝视毛主席在陕北的旧照 —— 土黄的山梁,褶皱里藏着扭转乾坤的力量。

他三赴陕北,在靖边的沟壑间露营,看晨雾漫过土坡,像历史的帷幔缓缓拉开。归后闭关三月,笔锋扫过宣纸,黄土高原的雄浑与领袖的坚毅交融:皴擦如陕北民歌的颤音,留白是战略家的胸襟。

2014 年秋,画作入集的那天,陈振华站在展厅,听老红军颤抖着说:“这山,就是当年我们爬过的!” 墨色里的红色基因,在两代人间悄然传递。

第三章 太行风骨(2015-2016)

太行,是一部皴裂的史书。2015 年,陈振华踏上太行古道,石板路上的马蹄印,深嵌着抗战的烽烟。他在石板岩乡住窑洞,听老民兵讲“挂壁公路” 的开凿,看秋风剥蚀岩壁,层林尽染如烈士的热血。

《太行古道任我行》诞生了:遒劲的线条刻画出岩缝里的生机,留白处似有当年八路军的足音。翌年,香港抗战胜利 70 周年展上,《秋到太行》引发轰动 —— 金黄的秋叶漫过残垣,网友评:“这是和平年代对先烈的致敬。” 人气奖的奖杯,映着他鬓角的霜色。

第四章 十年一瞬(2017)

“十年一瞬间” 画展的海报贴上抚顺街头时,陈振华站在展厅中央,看十年心血如长河奔涌:早期的《松风涧水》还带着学院的规整,后期的《雪岭雄关》已显自家风骨。

开幕夜,王文芳先生发来贺电:“冰雪堂主,终成气象!” 展厅角落,一位盲人听众触摸着展品介绍,陈振华走上前,用手机播放画作的讲解音频 —— 他想起公益协会的助残使命,艺术不该有壁垒。

闭幕时,他在留言簿写:“十年是逗号,山水无尽期。”

第五章 墨暖人间(2019)

2019 年的早春,陈振华带着新作走进“中华之光” 助残展。画室里,他为聋哑儿童画像,孩子用手语比出 “谢谢”,指尖划过纸面的震颤,让他想起初学画时的纯粹。

第三届 “大千杯” 展上,他的《寒梅映雪》与百位艺术家的作品同辉。评委叹:“笔端有温度,墨色见慈悲。” 这年深秋,《披图揽胜》手卷展在京开幕,他的《富春山居意韵》长卷,在追摹古意中注入东北山水的凛冽,观者如潮。

第六章 潮头击楫(2020)

2020 年春,疫情冰封大地,陈振华在画室支起摄像头,参与 “抗疫招贴网络展”。他画《春归》:梅花破雪,医护的白大褂化作枝头新蕾。网友隔着屏幕点赞:“墨里藏着希望!”

这年,他像候鸟般穿梭于全国展:“上善若水” 展里,《清池映月》写尽道家哲思;“借古开今” 60 家展中,《溪山新语》在传统皴法里融入现代构成。当 “格物致知” 30 家线上展启动,他明白:水墨的根扎在传统,枝桠要伸向时代的云空。

第七章 文心铸魂(2021)

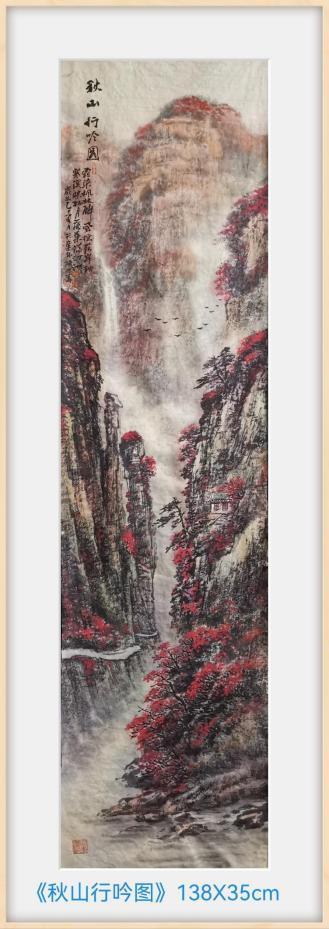

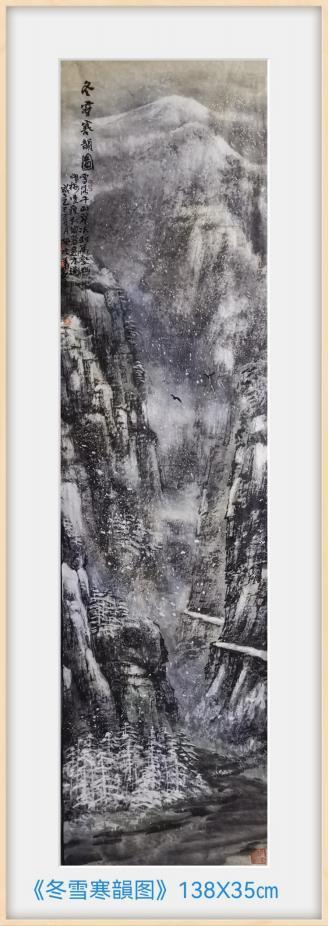

2021 年,宋雨桂先生的教诲犹在耳畔:“笔墨当随时代,更要守正创新。” 陈振华的四条屏《四季山河》入展 “承古开今”,春山如笑、夏木葱茏、秋水如镜、冬岭负雪,每一笔都藏着抚顺的四季与家国的年轮。

“寄心清尚” 团扇展上,《荷香听雨》盈盈一握,墨色里有周敦颐的君子意;“百家百品” 展的《松壑鸣泉》,被赞 “有宋人丘壑,具当代精神”。年末,他站在文联办公室的窗前,看浑河结冰又消融,明白:身为副主席,推广地方艺术,亦是水墨人生的重要落款。

尾声 墨海长流

2025 年的今天,陈振华仍常立于冰雪画室的案前,看阳光漫过 “上善若水” 的匾额。他的墨宝里,有齐鲁的文气、东北的风骨、红色的血脉与公益的温度,在历史的长河里,如同一叶墨舟,载着对山水的敬畏、对时代的担当,继续溯流而上。

序 言

文/李毅峰

象,形象、物象之谓也;境,疆界、边界之谓也。“象外之境”,在中国绘画美学中是指在形象、物象之外蕴有更丰富更深刻更悠远的意境。中国画 的 境界 ,不仅是画 家“形”与“神”、“情”与“景”意境的表达,更是心”与“物”在“其大无外、其小无内”的主观生命情调和宇宙心灵中的映射。清人方士庶在《天慵庵随笔》里说:“山川草木,造化自然,此实境也。因心造境,以手运心,此虚境也。虚而为实,是在笔墨有无间。故古人笔墨具此山苍树秀、水活石润于天地之外别构一种灵奇。或率意挥酒,亦皆炼金成液,弃滓存精,曲尽蹈虚揖影之妙。整个中国画的“象外之境”几乎都含在这几句话里。化实景而为虚境,创形象以为意象,因心造境,以手运心,人类最高的心灵在笔墨运化间、在水活石润的天地之外,幻化为渊然而深的灵境林峦雪霁在具体而微的溪山行旅、烟岚重溪、云山清啸之中,体味到恽南田所说“皆灵想之所独辟,总非人间所有!”的“无迹可寻”高妙之想和“超以象外”的空灵之境。

明河有影微云外,清露无声万木中。画家以心灵映射万象,代山川而立言,“山川使予代山川而言也。山川与予神遇而迹化也。”他们终极目的所表现的突破了“象”的范畴正如《易传》所言:“子曰:书不尽言,言不尽意。然则圣人之意,其不可见乎?子曰:圣人立象以尽意。《文心雕龙》°神思子日圣人立”刘勰篇说,“独照之匠,身窥意象而运斤又说,“神用象通,情变所孕”,借自然景象交融互渗,成就了山川草木云烟明晦,成就了胸中丘壑,万顷波涛,也成就了画家胸襟里蓬勃无尽的灵感气韵,以及无边无尽、无穷无量的精神时空!

这就是“象外”,开形象之外、景象之外、意象之外,也是中国画的笔墨之境、气质之境、精神之境。山川大地是画家宇宙诗心的影现,画家创作的艺术形象,本身就是宇宙万物的显化。元代大画家黄子久说:“终日只在荒山乱石,丛木深筱中坐,意态忽忽,人不测其为何。又往泖中通海处看急流轰浪,虽风雨骤至,水怪悲诧而不顾。”宋画家米友仁说:“画之老境,于世海中一毛发事泊然无着染。每静室僧跌,忘怀万虑与碧虚寥廓同其流。山川景物,烟云变灭,随意命笔,默以神会,自然景皆天就。从直观物象的传移模写,传达活跃的生命本真,到最高灵境的觉悟启示,或积雪缟地,余霞绮天,或烟涛绵延,霜飙飞摇,或皎皎明月,仙仙白云,不知其何以冲然而澹,偷然而远,无不是象中象外之真,无不是境情境界之格。如果没有“致极虚、守静笃”忘怀万虑的内在观照,如果没有"神遇而迹化”身与万物唯一的“神领意造”,就不会生产心中之象和象外之境。生气远出”的生命创作,在“澄怀观道”中领悟万象中微妙至深的境界澄观一心而腾踔万象,证悟天地而荡涤胸襟。江月生白,群花自落,泉落云起,帆移山去。“于空寂处见流行于流行处见空寂”,艺术之境从深不可测的心物感知玄冥体验中升化而出“真力弥满,万象在旁””“行神如空行气如虹”,这这才是意境表现的圆成才是真正的象外之境。

李毅峰 甲辰年冬月初一于沽上泊牛山房

(注:李毅峰中国美术家协会中国画艺委会委员天津市美术家协会副主席)